「教室用新ギター教本」(青本)解説NUEVA EDICIÓN ESCUELA DE LA GUITARRA Commentary

§22 アラストレとポルタメントの練習

参考にしたと思われる曲

作曲者の表記はありませんが、カルカッシの教本からの転載です。

元になったカルカッシの教本41ページの原文と和訳を掲載します。

原文(ドイツ語)と和訳

GESCHOBENE ODER GETRAGENE TONE.

Geschobene oder getragene Töne werden durch einen einzelnen Finger der linken Hand hevorgebracht, welcher, nachdem die rechte Hand die erste Note angeschlagen hat, über alle zwischen dieser und der zweiten Note gelegenen Bünde gleitet. Dergleichen getragene Töne sind auf der Guitare von guter Wirkung, weil sie den Gesang nachahmen. Man bezeichnet sie durch

Dieses Verfahren findet auch bei Doppelgriffen statt.

グリッサンドもしくはポルタメント

グリッサンドもしくはポルタメントは、右手で最初の音を弾いた後、これと2番目の音符の間にある全てのフレットの上を滑って、左手の個々の指によって音が出されます。このようなポルタメントは歌を模倣しているためギターでよい効果があります。 によって表します。

によって表します。

重音もこの方法で行われます。

解説

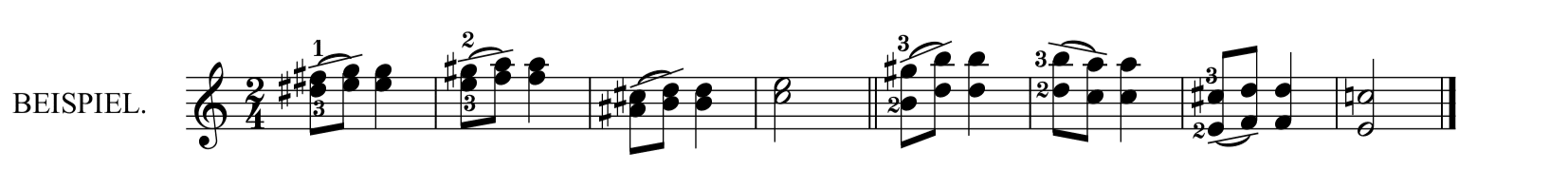

青本では1番目と3番目に記譜法の違う同じ音の楽譜があります。そして1番目はアラストレで3番目はポルタメントと説明していますが、元のカルカッシの教本では3番目の楽譜はありません。

アラストレ(グリッサンド)とポルタメントの違いは、現代ではグリッサンドは2音間の移動の速度は一定、ポルタメントは最初の音の音価の最後に加速して次の音に移動するという点です。青本の3番目の譜例にある後打音風のポルタメントの記譜スタイルは、ロマン派後期(19世紀後半)以降の記譜スタイルだと思います。ギターだとタレガなどにはこの記譜スタイルが見られます。

また、ポルタメントが青本のように後打音風の記譜の場合、到達する音に指が滑って移動してきた時に、基本的に右手で到達した音を弾きます。グリッサンドは、指を滑らすだけで到達した最後の音は通常は弾きません。グリッサンドもポルタメントも2音間の移動中の音が聞こえるように演奏します。

カルカッシの教本に話を戻します。オリジナルの楽譜の項目を「グリッサンドもしくはポルタメント」と訳しましたが、直訳だと「ちょっと押してずらすか運ばれた音」となります。フランス語でも書かれていますが、「DU SON GLISSE OU PORTÉ.」で「滑るか運ばれた音」です。これは現代のようにグリッサンドとポルタメントを区別し演奏していたのでなく、指の動かし方を指示し歌を模倣することを目的にしていたと思います。カルカッシも「このような運ばれた音は歌を模倣している」と述べています。カルカッシの教本(1836年)と同時代のアグアドの教本(1843年)にも、レッスン35「Ligard llamando arrastre.」(レガートはアラストレと呼ぶ。)および、レッスン36「Arrastre en una y en dos cuerdas subiendo y bajando.」(1本そして2本の弦の上行と下行のアラストレ。)という項目があります。ここには、  がアラストレを表すことや奏法のポイントについて解説していますが、アグアドの教本でも現代のグリッサンドとポルタメントの違いを区別して書かれてはいません。この当時は歌のように滑らかに弾くため指を滑らせ弾いたけれども、現代のグリッサンドとポルタメントの違いのような定義はなかったと考えられます。

がアラストレを表すことや奏法のポイントについて解説していますが、アグアドの教本でも現代のグリッサンドとポルタメントの違いを区別して書かれてはいません。この当時は歌のように滑らかに弾くため指を滑らせ弾いたけれども、現代のグリッサンドとポルタメントの違いのような定義はなかったと考えられます。

また、カルカッシもアグアドも教本の中で指を滑らす説明はしていますが、到達した音を弾くかどうかの説明はしていません。そして二人とも、  や

や  の記号を音と音の間の移動の時だけでなく前打音でも使用しています。このため、カルカッシとアグアドの指を滑らす奏法は現代のグリッサンドのように到達した音は基本的に弾かなかったと推測できます。ですが、音が出づらい場合や強調したい場合などには、後打音風のポルタメントのように到達音を弾くこともあったと思われます。

の記号を音と音の間の移動の時だけでなく前打音でも使用しています。このため、カルカッシとアグアドの指を滑らす奏法は現代のグリッサンドのように到達した音は基本的に弾かなかったと推測できます。ですが、音が出づらい場合や強調したい場合などには、後打音風のポルタメントのように到達音を弾くこともあったと思われます。

また、カルカッシは重音奏法の解説で、「重音奏法のときに、簡単に実行するため指をもう一方のフレットに滑らせ(移動させ)なければなりません。左手の運指の数字の間に、小さな線で示しています。」(※1)という説明をしています。グリッサンッドやポルタメントに似ていますが、この短い線が書かれたときは、音と音との間の移動中の音は出さず指の力を抜き、弦を触った状態で移動します。到達した音は楽譜に書かれたタイミングどおりに右手で弾きます。この記譜法は、重音だけでなく単音の時にも使用され、同様に演奏します。

なお、カルカッシの使った  の記号は、通常現代では使われず

の記号は、通常現代では使われず  で書かれています。

で書かれています。

のちの時代のタレガでは  と後打音風のポルタメントの両方の記譜法が見られます。タレガの場合は2つを区別して弾いた方が良いと思います。タレガである程度音価のある音符で

と後打音風のポルタメントの両方の記譜法が見られます。タレガの場合は2つを区別して弾いた方が良いと思います。タレガである程度音価のある音符で  が使われている場合、現代のグリッサンドのように等速移動して次の音を弾く場合もあります。

が使われている場合、現代のグリッサンドのように等速移動して次の音を弾く場合もあります。

時代によって奏法の違いがあります。青本ではカルカッシの譜例でロマン派後期以降の記譜スタイルのポルタメントも練習しますので、時代ごとの違いを理解し練習するとよいです。

グリッサンドとポルタメントは19世紀前半にどのような演奏法であったか、当時の教本から検証していこうと思います。「青本解説の目次」の参考に当時の教本の該当箇所を順次アップして行く予定です。

※1 Carcassi, Matteo. Méthode complète pour la Guitare Op.59. Mainz, B. Schott's Söhne, 1836, p.54.

ポイント

青本の1番目のアラストレは、2番目の音は基本的に弾かず、音が出にくければ弾いてもよいです。2番目の音が出るタイミングを拍に合わせ、早く指を動かし譜面より早く2番目の音が出ないように注意してください。 3番目のポルタメントは1番目の音の長さはなるべく保ち、最後に加速して移動し2番目の音は右手で弾いて出してください。